工程塑料之王——聚碳酸酯有哪些不为人知的秘密?

发布者:澜雨塑料 发布时间:2021/3/16 17:26:01

说起PC,大多数人想到的都是电脑的缩写,但是我们今天所要说的是塑料中的PC(Polycarbonated),中文名称是聚碳酸酯。聚碳酸酯是塑料的一种,在我们周围,有很多生活物品就是用聚碳酸酯制造的,比如:水桶、光盘、镜片……作为五大工程塑料之一的聚碳酸酯,早就渗透了我们生活的方方面面。不妨就来说一说,身为工程塑料之王的聚碳酸酯,还有哪些不为人知的秘密。

聚碳酸酯,最早由德国科学家Alfred Einhorn在1898年首次合成,因为一直没有找到合适的应用领域,长达半个多世纪“养在闺中无人识”。不过是金子就总会有发光的那一天——1955年,Bayer公司的科学家Hermann Schnell重新将聚碳酸酯合成出来,并于当年申请了专利。同年,Bayer公司正式给自家的聚碳酸酯起了个商品名“Makrolon”。

纵观整个塑料科技史,不得不说,上世纪五六十年代是塑料科技大发展的时代。就在同一时期,1953年GE公司(后来塑料部门出身的杰克·韦尔奇担任该公司CEO)的科学家Daniel Fox也独立合成出了聚碳酸酯,而且,同样在1955年向美国专利局提交了专利申请。一场知识产权大战由此展开……

最后,美国专利局裁定,该项技术专利归Bayer所有,因为他们比GE公司早提交申请书一个星期。就因这短短一星期,Bayer从GE那里拿到了不少专利费。时间就是金钱,在这里得到了完美的体现。

1958年,Bayer公司开始量产并商业化“Makrolon”。两年后,在支付了一笔“保护费”后,GE公司也开始量产聚碳酸酯,GE家的聚碳酸酯商品名是“Lexan”。自此,聚碳酸酯作为工程塑料登上了历史舞台,由于它集良好的光学性能、力学性能以及阻燃性能于一体,很快就得到了人们的关注。

目前,聚碳酸酯的生产主要有两种方法:一是光气法;二是熔融法。虽然大多数生产商都采用光气法,但是,因为光气剧毒,加之大众对环保问题日益重视,新建的PC生产基地基本都采用较为环保的熔融法。可是鱼与熊掌不可兼得,熔融法生产出的聚碳酸酯在某些性能上比光气法还是要差一些。不过除了一些高端的应用需求,熔融法制备的聚碳酸酯已基本可以满足大部分需求。

虽然聚碳酸酯的实验室制备只有一步反应,非常简单,但在实际生产中却并非如此。实际生产中,所有的原料都需要从最基本的化学产品开始,一步步进行制备,并要将在此过程中产生的副产物热、废水等加以回收并循环利用,这是一个相当复杂的系统性工程。就好像做一盘西红柿炒鸡蛋,需要从种植西红柿和养鸡开始,还要达到自动化与智能化。这就不难看出聚碳酸酯工厂的规模与复杂性。

所谓,早起的鸟儿有虫吃。半个多世纪的耕耘使得Bayer和GE成为了全球聚碳酸酯的主要供应商,占据着半壁江山。继它们之后,美国的陶氏化学、日本的三菱、帝人,以及一些韩国公司相继掌握了聚碳酸酯的合成技术,并纷纷建厂,投入到浩浩荡荡的生产大军里来,但终究抵不过两位前辈在这个市场上的根深叶茂。2011年,全球聚碳酸酯的产能大约为466万吨,而Bayer和Sabic(原来的GE塑料)就分别占去了33%和22%的份额;日本厂商大约占了17%的产能;韩国企业也占去了8%的产能;其余如俄罗斯、沙特以及泰国都有大规模生产聚碳酸酯的能力。

同时,由于亚太区域作为新兴市场的崛起,各大聚碳酸酯供应商纷纷在该区域建立生产基地,使得亚太区域的产能与欧美国家的产能达到旗鼓相当的程度。

虽然早在1958年,沈阳化工研究院就开发出了聚碳酸酯的合成工艺,但是由于早年生产工艺和设备落后,以及近年聚碳酸酯价格滑落等原因,直到2014年,我国也仅仅只有几个年产不到万吨的聚碳酸酯小厂。不过在日益追求国产化的今天,该来的终归会来——2011年,中石化和Sabic宣布将在天津合资建立年产26万吨的聚碳酸酯项目。

如果说这个带着一半洋色彩的项目和真正国产化还有一步距离的话,那么2015年4月,浙铁大风化工的拥有独立知识产权的聚碳酸酯装置的成功投产,算是结束了国内无万吨级以上自主工业化装置的历史。相信假以时日,中国的聚碳酸酯行业也能做到与欧美老牌公司以及日韩新贵们分庭抗礼。

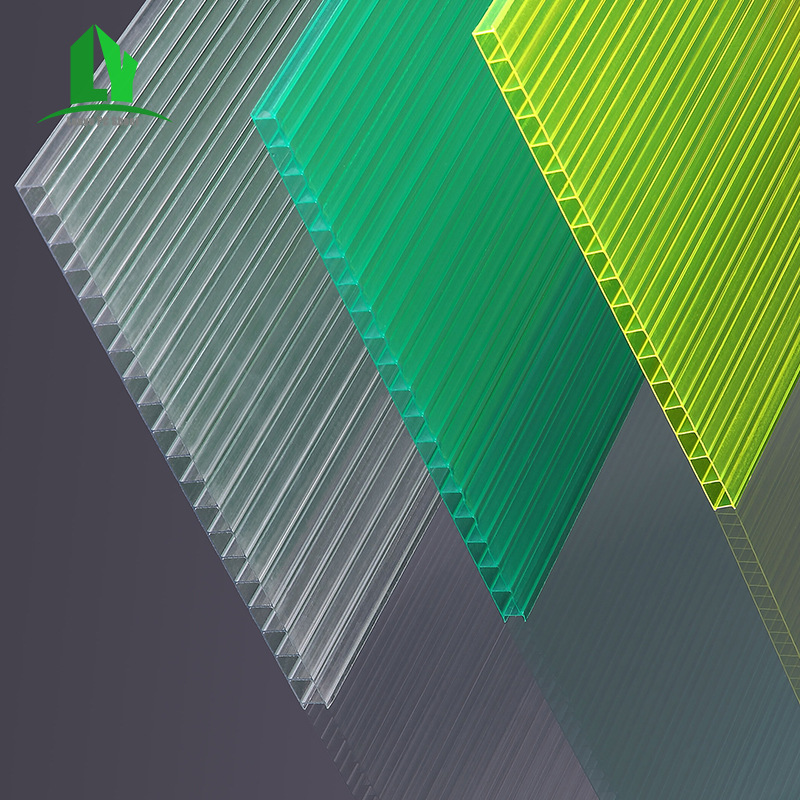

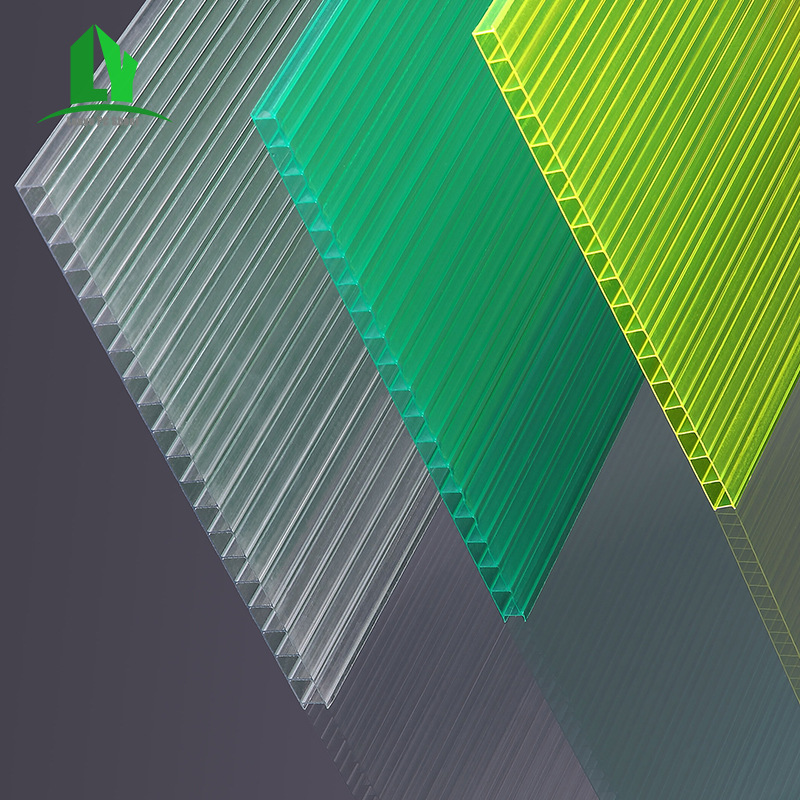

双层阳光板

聚碳酸酯,最早由德国科学家Alfred Einhorn在1898年首次合成,因为一直没有找到合适的应用领域,长达半个多世纪“养在闺中无人识”。不过是金子就总会有发光的那一天——1955年,Bayer公司的科学家Hermann Schnell重新将聚碳酸酯合成出来,并于当年申请了专利。同年,Bayer公司正式给自家的聚碳酸酯起了个商品名“Makrolon”。

纵观整个塑料科技史,不得不说,上世纪五六十年代是塑料科技大发展的时代。就在同一时期,1953年GE公司(后来塑料部门出身的杰克·韦尔奇担任该公司CEO)的科学家Daniel Fox也独立合成出了聚碳酸酯,而且,同样在1955年向美国专利局提交了专利申请。一场知识产权大战由此展开……

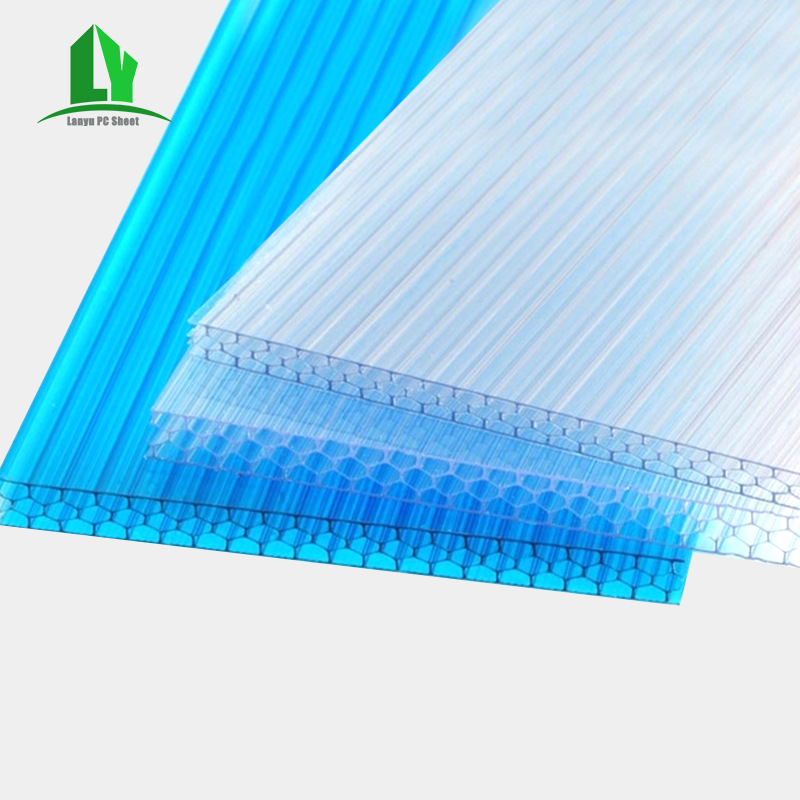

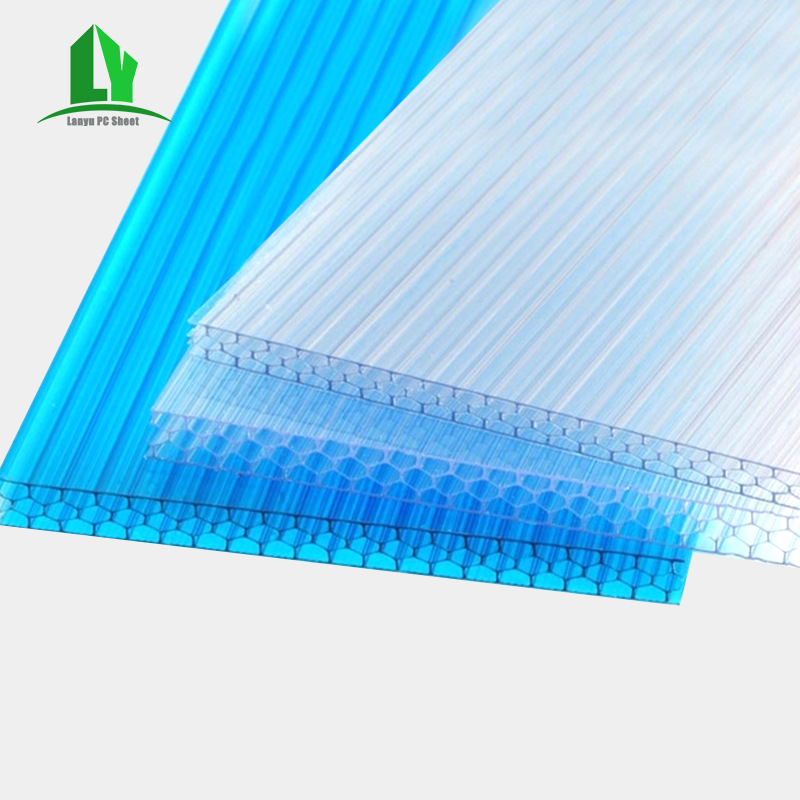

蜂窝阳光板

最后,美国专利局裁定,该项技术专利归Bayer所有,因为他们比GE公司早提交申请书一个星期。就因这短短一星期,Bayer从GE那里拿到了不少专利费。时间就是金钱,在这里得到了完美的体现。

1958年,Bayer公司开始量产并商业化“Makrolon”。两年后,在支付了一笔“保护费”后,GE公司也开始量产聚碳酸酯,GE家的聚碳酸酯商品名是“Lexan”。自此,聚碳酸酯作为工程塑料登上了历史舞台,由于它集良好的光学性能、力学性能以及阻燃性能于一体,很快就得到了人们的关注。

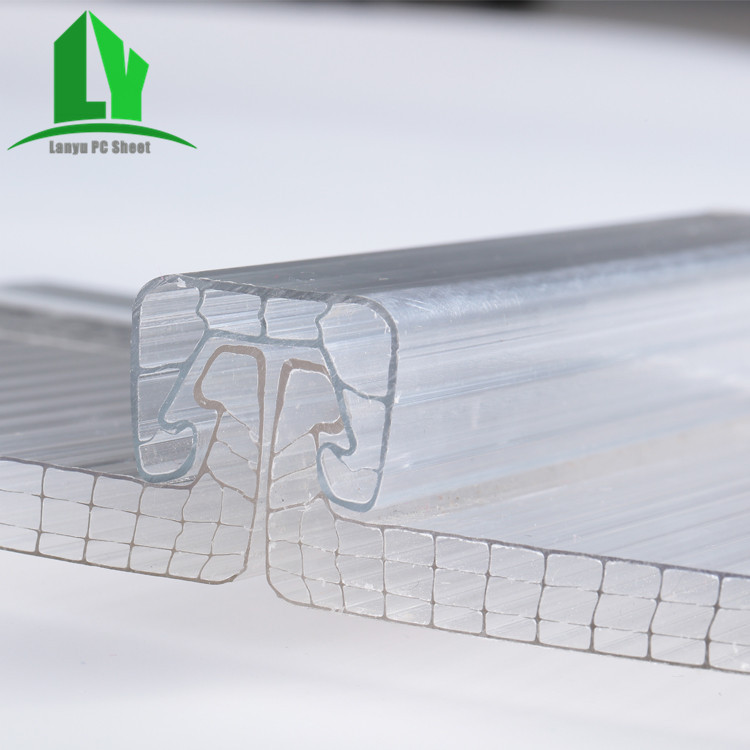

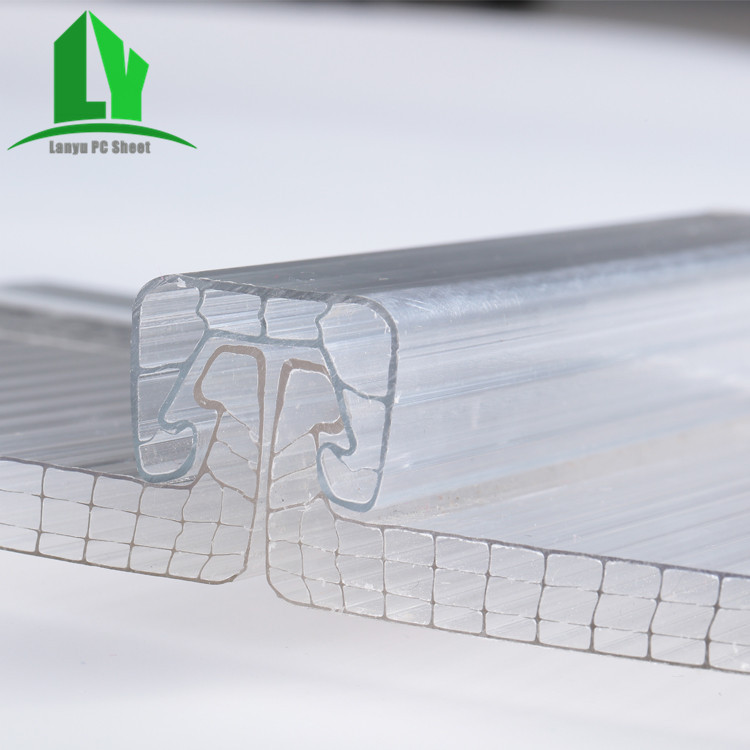

U型阳光板

目前,聚碳酸酯的生产主要有两种方法:一是光气法;二是熔融法。虽然大多数生产商都采用光气法,但是,因为光气剧毒,加之大众对环保问题日益重视,新建的PC生产基地基本都采用较为环保的熔融法。可是鱼与熊掌不可兼得,熔融法生产出的聚碳酸酯在某些性能上比光气法还是要差一些。不过除了一些高端的应用需求,熔融法制备的聚碳酸酯已基本可以满足大部分需求。

虽然聚碳酸酯的实验室制备只有一步反应,非常简单,但在实际生产中却并非如此。实际生产中,所有的原料都需要从最基本的化学产品开始,一步步进行制备,并要将在此过程中产生的副产物热、废水等加以回收并循环利用,这是一个相当复杂的系统性工程。就好像做一盘西红柿炒鸡蛋,需要从种植西红柿和养鸡开始,还要达到自动化与智能化。这就不难看出聚碳酸酯工厂的规模与复杂性。

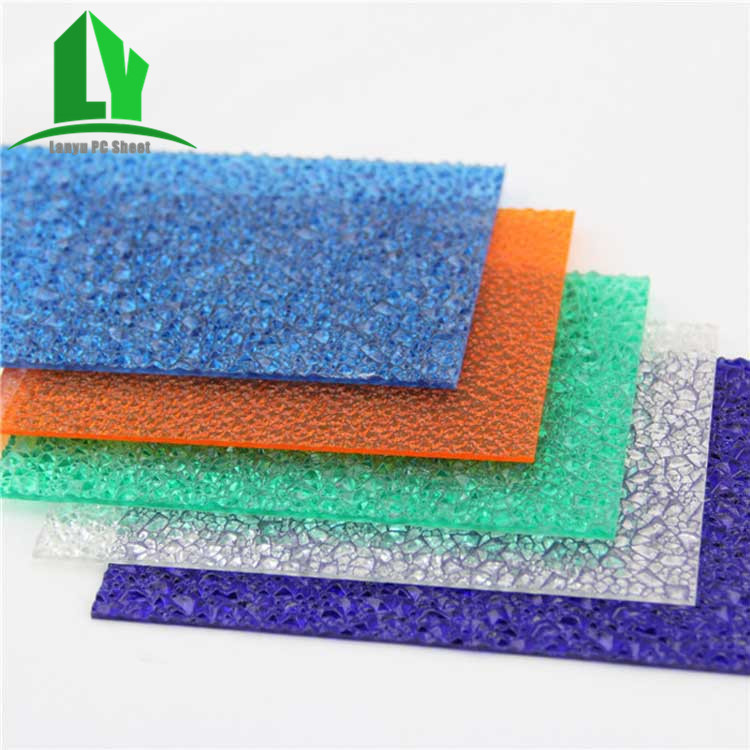

颗粒耐力板

所谓,早起的鸟儿有虫吃。半个多世纪的耕耘使得Bayer和GE成为了全球聚碳酸酯的主要供应商,占据着半壁江山。继它们之后,美国的陶氏化学、日本的三菱、帝人,以及一些韩国公司相继掌握了聚碳酸酯的合成技术,并纷纷建厂,投入到浩浩荡荡的生产大军里来,但终究抵不过两位前辈在这个市场上的根深叶茂。2011年,全球聚碳酸酯的产能大约为466万吨,而Bayer和Sabic(原来的GE塑料)就分别占去了33%和22%的份额;日本厂商大约占了17%的产能;韩国企业也占去了8%的产能;其余如俄罗斯、沙特以及泰国都有大规模生产聚碳酸酯的能力。

同时,由于亚太区域作为新兴市场的崛起,各大聚碳酸酯供应商纷纷在该区域建立生产基地,使得亚太区域的产能与欧美国家的产能达到旗鼓相当的程度。

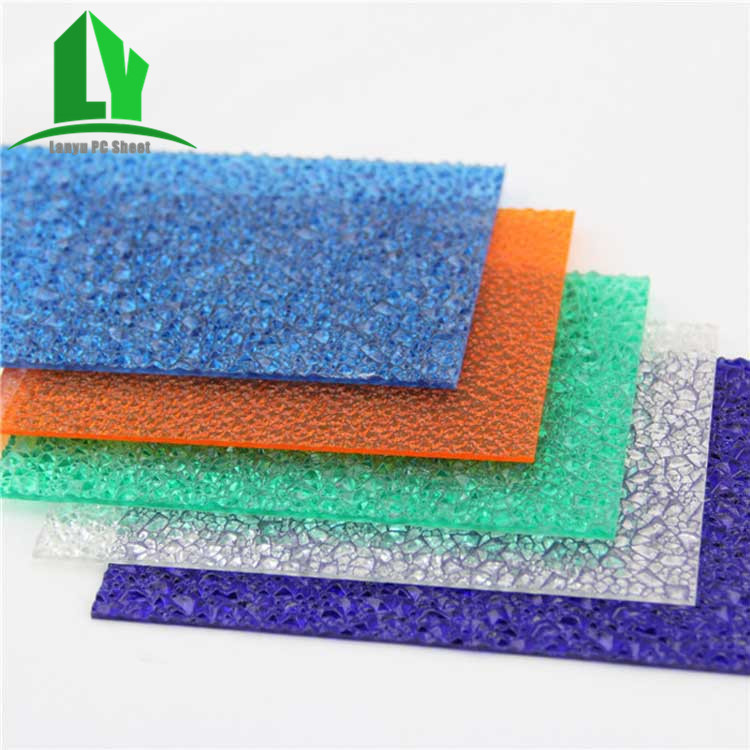

磨砂耐力板

虽然早在1958年,沈阳化工研究院就开发出了聚碳酸酯的合成工艺,但是由于早年生产工艺和设备落后,以及近年聚碳酸酯价格滑落等原因,直到2014年,我国也仅仅只有几个年产不到万吨的聚碳酸酯小厂。不过在日益追求国产化的今天,该来的终归会来——2011年,中石化和Sabic宣布将在天津合资建立年产26万吨的聚碳酸酯项目。

如果说这个带着一半洋色彩的项目和真正国产化还有一步距离的话,那么2015年4月,浙铁大风化工的拥有独立知识产权的聚碳酸酯装置的成功投产,算是结束了国内无万吨级以上自主工业化装置的历史。相信假以时日,中国的聚碳酸酯行业也能做到与欧美老牌公司以及日韩新贵们分庭抗礼。

相关新闻

- [2021.03.26]拥有“魔法”的光扩散PC板,装饰效…

- [2021.04.17]阳光板和玻璃,透光性能大对比

- [2021.06.18]PC板材施工小技巧,让你施工没烦恼…

- [2021.04.16]耐力板,高速公路声屏障材料的首选…

- [2021.05.19]大棚用的阳光板,挑选只需看两点!…

- [2021.05.18]那些好看的阳光板都是怎么放进建…

- [2021.04.15]PC板材全景天窗,汽车未来发展的新…

- [2021.03.24]PC板,PC板,交通运输业越来越离不…

- [2021.04.13]判断PC板材厂家的生产工艺?抓住这…

- [2021.06.03]阳光板都买好了,该怎么把它们连到…

- [2021.05.13]日光温室用上耐力板,作物生长环境…

- [2021.05.11]怎么给PC板穿上“防弹衣”?——耐…

- [2021.04.06]装修装饰用了PC板,简直省心一大半…

- [2021.05.10]温室阳光板行不行,全看有没有防结…

- [2021.05.08]遭遇狂风、冰雹强对流天气,请认准…

- [2021.04.02]双层中空阳光板

- [2021.05.08]综合管廊结构,PC小格阳光板大显身…

- [2021.05.07]说一说PC板的专属“防晒衣”——…

- [2021.05.06]为什么越来越多的火车站都钟情于…

- [2021.08.06]想要买到合适的阳光板?你得先看它…

17725798127

17725798127